行业动态

点击:2

更新:2025-08-08

如何判断眼睛调节力是否正常?

判断眼睛调节力是否正常,需结合专业检查数据与日常用眼表现综合判断,具体可从以下两方面入手:

一、专业检查是核心依据

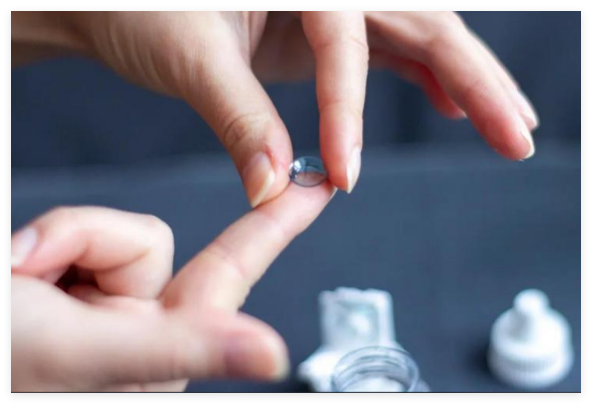

调节幅度测定:通过 “移近法”(将视标从远处逐渐移近,记录首次模糊时的距离)或 “负镜片法”(叠加负镜片至视标模糊)计算调节力。正常范围随年龄变化:青少年约 10-14 屈光度(D),30 岁约 7-8D,40 岁后明显下降(如 50 岁约 2-3D),低于对应年龄标准提示调节不足。

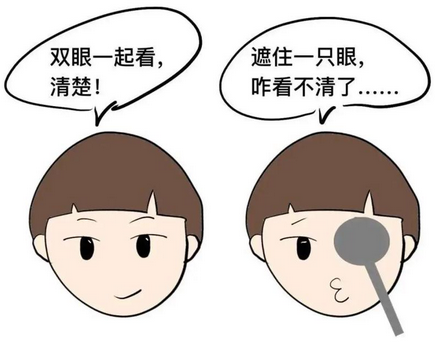

调节灵敏度测试:使用翻转拍(含正负镜片),在规定时间内(如 1 分钟)交替看远、近视标,记录清晰切换次数。正常青少年单眼每分钟≥12 次,双眼≥8 次;若次数明显减少或频繁卡顿,可能存在调节疲劳、痉挛。

调节滞后 / 超前检查:通过检影镜或综合验光仪,观察视标成像焦点与视网膜的位置关系。正常调节滞后应≤0.75D,超前或滞后过多,提示调节反应异常(如滞后常见于近视进展快的青少年)。

调节持续时间测试:持续注视近距离视标(如 33cm 处文字),记录能保持清晰的最长时间。正常成人应≥30 秒,若短于 10 秒,可能存在调节耐力不足。

二、日常表现可辅助判断

若出现以下情况,可能提示调节力异常:长时间看手机、书籍后,抬头看远处需几秒甚至十几秒才能清晰;近距离用眼后眼胀、干涩、头痛;看细小文字时不自觉拿远才能聚焦;频繁眯眼或揉眼才能看清近处物体;阅读时串行、重影。

若存在上述表现,建议及时到眼科进行专业调节功能检查,避免因调节异常加重近视、视疲劳等问题。

本文链接:http://www.vfseo.cn/industry/128.html,如需转载请注明本文来源出处!

- 上一篇:造成眼睛调节力差的原因有哪些?

- 下一篇:维生素D3在儿童近视防控中的作用

Related products热销产品

Popular articles热门文章

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!

在线咨询

在线咨询 微信

微信 一键电话

一键电话